Newsletter-Anmeldung

Verpassen Sie nichts!

Wir versorgen Sie regelmäßig mit den wichtigsten Neuigkeiten, Artikeln, Themen, Projekten und Ideen für EINEWELT ohne Hunger.

Newsletter-Anmeldung

Verpassen Sie nichts!

Wir versorgen Sie regelmäßig mit den wichtigsten Neuigkeiten, Artikeln, Themen, Projekten und Ideen für EINEWELT ohne Hunger.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

Auf Einladung der Welthungerhilfe (WHH) und gemeinsam mit der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Dr. Bärbel Kofler haben Expert*innen aus Politik und Zivilgesellschaft im Vorfeld des G7-Gipfels in Elmau nachhaltige und effektivere Handlungsoptionen der G7-Staaten zur Hungerbekämpfung diskutiert.

Sieben Jahre nach der Verpflichtung der G7-Staaten, 500 Millionen Menschen bis 2030 aus dem Hunger zu befreien, treffen sich Vertreter*innen der Gruppe der 7 unter deutscher Präsidentschaft in diesem Juni erneut in Elmau. Seit dieser Selbstverpflichtung im Jahre 2015 ist die Zahl der Menschen, die unter Hunger leiden, jedoch kontinuierlich gestiegen – zuletzt auf bis zu 811 Millionen. Ein fatales Wirkungsgefüge aus Klimakrise, den Folgen der Covid-19-Pandemie und immer häufiger auftretenden wie auch gewaltsamen Konflikten droht die Erreichung des UN-Ziels „Kein Hunger bis 2030“ zu gefährden. Auch aufgrund des Kriegs in der Ukraine - dessen folgenschwere Auswirkungen auf die ohnehin unter Druck stehenden Nahrungsmittelpreise - muss mit einer global zunehmend angespannten Ernährungslage gerechnet werden.

Um nachhaltige und effektive Handlungsoptionen der G7 bezüglich Hungerbekämpfung vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen zu diskutieren, lud die Welthungerhilfe im Vorfeld des G7-Gipfels hochrangige Vertreter*innen aus Politik und Zivilgesellschaft zu einer perspektivreichen Online-Diskussion ein. Asja Hanano, die Leiterin der Politikabteilung der Welthungerhilfe, begrüßte über 250 Expert*innen für Entwicklungspolitik aus internationalen und nationalen Nichtregierungsorganisationen, wissenschaftlichen Einrichtungen, internationalen Botschaften und deutschen Ministerien in ihrer Willkommensrede.

Angesichts der 811 Millionen Menschen, die strukturell unter chronischem Hunger leiden, entstehen zwei primäre Aufgabenfelder für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), so Dr. Bärbel Kofler, Parlamentarische Staatssekretärin im BMZ. Kurzfristig kann das Ministerium einen finanziellen Beitrag zur Verringerung der akuten Nahrungsmittelkrise leisten. Die kürzlich von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigten 430 Millionen €, die auch für die Ernährungssicherheit in Folge des Ukraine-Kriegs bereitgestellt werden sollen, sind als ein Signal der deutschen G7-Präsidentschaft zu verstehen. Hiermit fordert die deutsche Bundesregierung die Weltgemeinschaft auf, sich entsprechend zu beteiligen und die notwendigen finanziellen Mittel für die Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges auf die Ernährungssicherheit bereitzustellen. Es gilt langfristig aber auch Ernährungs- und Gesundheitssysteme aufzubauen, die in er Lage sind Schocks besser abzufedern und auf diese Weise Menschen dauerhaft vor den Auswirkungen vielfältiger Krisen zu schützen.

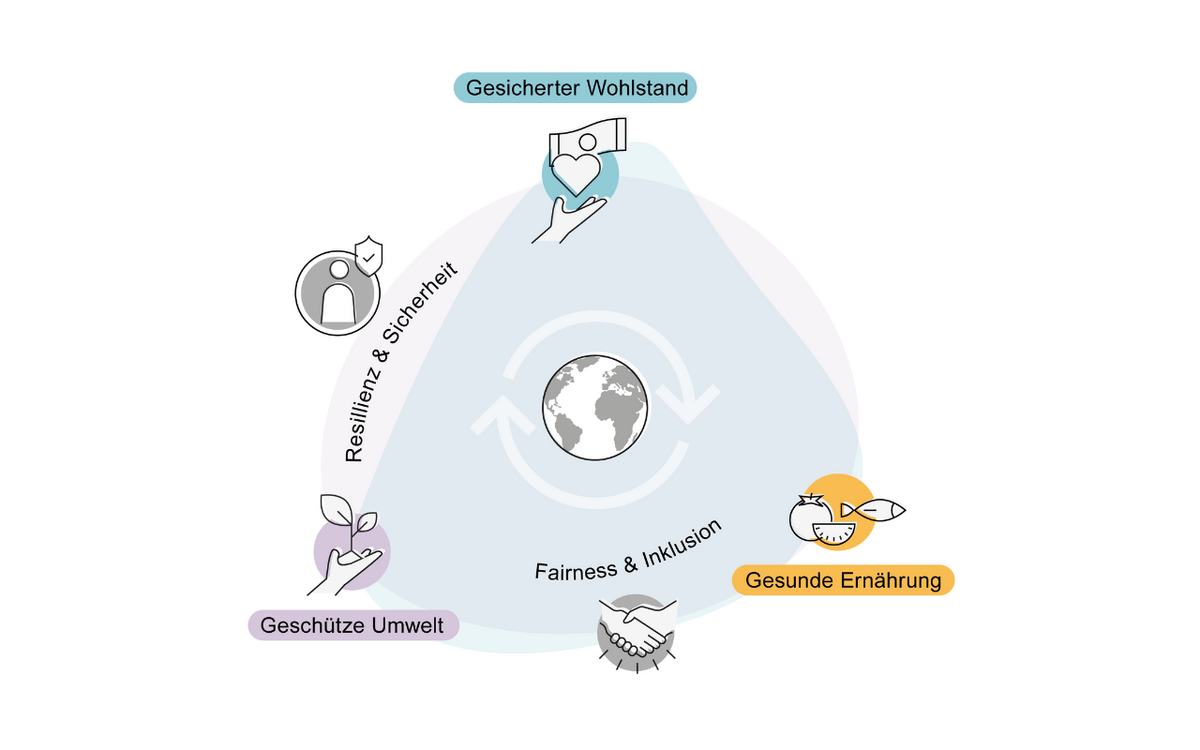

Dass zur Erreichung der Agenda 2030 eine Transformation der Ernährungssysteme unabdingbar ist, betont auch Dr. Stefanos Fotiou, Direktor des Büros für nachhaltige Entwicklungsziele (Office of Sustainable Development Goals), Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO). Der UN Food Systems Summit (UN FSS) hat, bei aller Kritik,* dabei substanziell zu einem breiten Umdenken beigetragen - weg von der reinen Fixierung auf Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft hin zu einer holistischen Betrachtung der Ernährungssysteme.

Der UN FSS hat zudem erneut hervorgehoben, dass die politische Dimension der Bekämpfung von Hunger entscheidend ist, so Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.

Sowohl die G7 und G20-Staaten als auch die von Hunger betroffenen Nationen müssen ihre politischen Prioritäten klar auf die Bekämpfung von Hunger und Armut legen.

Unzureichende, auf einen zu kurzen Zeitrahmen angelegte politische Reformen, wie auch die zunehmende Anzahl zwischen- und innerstaatlicher Konflikte, sind unter anderem wesentliche Gründe warum die Selbstverpflichtung der G7-Staaten noch nicht erfüllt wurde.

Der Krieg in der Ukraine führt zu einer dramatischen Situation in den Projektländern der Welthungerhilfe, so Mathias Mogge. Sie betreffen besonders die Menschen erheblich, die bereits vor dem russischen Angriff auf die Ukraine mit überlappenden Krisen konfrontiert waren und einen Großteil ihres Einkommens - oftmals 70-80% - für Nahrungsmittel aufbringen mussten. Hinsichtlich der gestiegenen Düngemittelpreise sind insbesondere Industriestaaten dazu aufgerufen, den mineralischen Düngereinsatz zu reduzieren und eine ökologischer ausgerichtete Landwirtschaft zielstrebig voranzutreiben.

Ein konkretes Beispiel in der Diskussion ist die Situation in Kenia. In dem von Getreideimporten abhängigen Land treffen die gestiegenen Nahrungsmittelpreise auf eine extreme Dürreperiode in der nördlichen Region und führen zu einer prekären Ernährungslage in einem Staat, in dem ohnehin schon 3 Millionen Menschen, d.h. 6% der Bevölkerung, an Hunger leiden. Diese Dürre führt zu Viehsterben und löst eine Knappheit in der Milchproduktion aus: Den Bauern und Bäuerinnen wird so jegliche Ernährungsgrundlage entzogen und Konflikte um Viehdiebstahl in den Grenzregionen sind die Folge, berichtet Nerima Wako-Ojiwa, Geschäftsführerin von Siasa Place, Kenia.

Wie Staatssekretärin Dr. Kofler betonte, ist durch die Häufung von Konflikten das Thema Hunger verstärkt in den Mittelpunkt gerückt.

Sowohl die Weltgemeinschaft als auch die einzelnen Nationalstaaten müssen mehr Anstrengungen auf politischer, aber auch praktischer Ebene unternehmen, um der zunehmenden Zahl an Hungernden etwas entgegenzusetzen.

Die Selbstverpflichtung der G7- Staaten, 500 Millionen Menschen bis 2030 aus dem Hunger zu befreien, muss erfüllt werden. Dazu braucht es vor allem auch Einigkeit unter allen beteiligten Akteuren, welche mit entsprechendem Wissen und den notwendigen Finanzmitteln unterlegt werden muss. Ein menschenrechtsbasierter Ansatz ist dabei elementar. Menschen müssen über ihre Rechte informiert sein, um Politikwechsel aktiv einfordern und sich an den entsprechenden komplexen Diskussionen angemessen beteiligen zu können. Menschenrechte müssen auf nationaler Ebene in einen verbindlich rechtlichen Rahmen gegossen werden, beispielsweise durch Lieferkettengesetze oder eine entsprechende europäische Richtlinie.

Damit gerade auch junge Menschen in ländlichen Gebieten ihre Innovationskraft ausschöpfen und die Rechenschaftspflicht der Regierung einfordern können, müssen sie darin bestärkt werden eine Vorreiterrolle einzunehmen, so Nerima Wako-Ojiwa. Das Beispiel Kenia zeigt jedoch, dass die politische Bildung von Jugendlichen oft gänzlich der Zivilgesellschaft überlassen wird und entsprechende finanzielle Mittel völlig unzureichend sind. Um Krisen begegnen zu können, braucht es eine entschlossene Haltung und zusätzliche Ressourcen, die koordiniert und wissenschaftsbasiert investiert werden müssen. Die G7 sind deshalb dazu aufgerufen, sich im Nachgang des UN FSS entschieden bei den hieraus hervorgehenden Diskussionen zur Umsetzung von „Nationalen Pathways“ zu engagieren, so Dr. Stefanos Fotiou. Gastkommentator Dr. Lawrence Haddad, Exekutivdirektor der Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), fordert die G7-Staaten im Nachgang des UN FSS dazu auf, sich der im Aufbau befindlichen Zero Hunger Coalition anzuschließen, um die Transformation der Ernährungssysteme voranzutreiben.

Nur ein breites Bündnis aus Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen, Nationalstaaten, Wissenschaft und Privatwirtschaft kann mit aller Macht gegen den Hunger ankämpfen, so Mathias Mogge.

Die Gemeinschaftsaufgabe „Transformation der Ernährungssysteme“ kann nur mit starken Partnerschaften gelingen, dafür braucht es auch von den G7-Staaten ein klares Zeichen für eine langfristige Verpflichtung.

Mehr Informationen zu der Einschätzung rund um die aktuelle Nahrungsmittelpreiskrise finden Sie zum Beispiel im Policy Brief „Mit den Preisen steigt der Hunger“.

_

*Hoffmann, H, Hanano, A. & Klaus, L.M. (2021): Wo bleibt die Trendwende im globalen Ernährungssystem? Der United Nations Food Systems Summit 2021. Ernährung im Fokus 4, 290/291. Link hier.

Weiterlesen “Corona entlarvt die Schwächen unserer Ernährungssysteme”

Weiterlesen „Die Corona-Pandemie erhöht Gewalt gegen Frauen“

Weiterlesen "Landwirtschaftliche Forschung löst den gordischen Knoten"

Weiterlesen Schranken wegen der Pandemie: Antworten der Kleinbauern

Weiterlesen GFFA 2021: Klima und Corona geraten beim Forum in den Fokus

Weiterlesen Climate Adaptation Summit 2021: „Wir können es besser machen“

Weiterlesen „Wir müssen uns auf das Unvorhergesehene vorbereiten“

Weiterlesen Nachhaltige handwerkliche Fischerei und Aquakultur im ländlichen Raum

Weiterlesen Building back better: Eine Strategie für resilientere Ernährungssysteme

Weiterlesen "Wir müssen alle verfügbaren Ressourcen mobilisieren"

Weiterlesen Resiliente Kleinlandwirtschaft: Ein Schlüssel bei globalen Krisen

Weiterlesen Hype um Urban Gardening: Landwirte oder Hobbygärtner?

Weiterlesen Geschlechtergerechtigkeit: Eine Bedingung für Ernährungssicherheit

Weiterlesen Erfolgsmodell Hausgarten: Nahrung und Frauen Empowerment

Weiterlesen Globale Verantwortung: Ohne Hungerbekämpfung kein Fortschritt

Weiterlesen Das Corona-Virus trifft die Entwicklungsländer doppelt

Weiterlesen Erklärung der Ko-Vorsitzenden: GAFSP und die COVID-19-Pandemie

Weiterlesen So passen sich Entwicklungsländer besser an Dürren an

Weiterlesen Vorteil Vielfalt: Ideenreich gegen den Hunger und Armut

Weiterlesen Wie führt man eine Kampagne zu „Ernährungssystemen“ durch?

Weiterlesen Was erwarten Sie von diesem Pre-Summit, Herr Haddad?

Weiterlesen Biodiversität und Landwirtschaft - Rivalität oder eine neue Freundschaft?

Weiterlesen Herr Campari, wie schaffen wir nachhaltige Ernährungssysteme?

Weiterlesen 5 Fragen an Shenggen Fan: Wo sind die neuen Wege?

Weiterlesen Was läuft bei der Ernährung in Deutschland schief, Herr Plagge?

Weiterlesen Wie gelingt Welternährung in Zeiten der Klimaveränderung?

Weiterlesen Der Umbau des Ernährungssystems beginnt und endet mit Vielfalt

Weiterlesen Landrechte für eine sichere Lebensgrundlage: Mein Land ist mein Leben

Weiterlesen Ein Klima des Hungers: Wie die Klimakrise den Hunger befeuert

Weiterlesen Wie bekämpfen wir den Hunger in Zeiten der Klimakrise?

Weiterlesen Ernährungssicherheit ist mehr als nur Produktionsmengen und hohe Erträge

Weiterlesen "Der Erhalt und die Rückgewinnung fruchtbarer Böden sind eine globale Aufgabe."

Weiterlesen Fünf Tipps zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung

Weiterlesen Was braucht es für einen echten Paradigmenwechsel der Ernährungssysteme?

Weiterlesen Nachhaltig, feministisch, sozialgerecht: Die neue Afrika-Strategie des BMZ

Weiterlesen Wie der Krieg gegen die Ukraine die globalen Getreidemärkte destabilisiert

Weiterlesen Die Schwarzmeer-Kornkammer in der Krise: Zahlen und Fakten

Weiterlesen Der Reissektor in Westafrika: Eine politische Herausforderung

Weiterlesen 5 Fragen an Jann Lay: Was macht Corona mit der Wirtschaft?

Weiterlesen Die Ziele der Transformation dürfen niemanden zurücklassen

Weiterlesen "Mehr vom Gleichen ist nicht genug - wir müssen umdenken"

Weiterlesen BMZ veröffentlicht Video zur Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme

Weiterlesen Agrarpreise und Ernährungssicherheit – eine komplexe Wechselwirkung

Weiterlesen Innovative Geberansätze und nachhaltige Finanzierung – Ein Rückblick zum UNFSS+2

Weiterlesen Was braucht es für eine langfristige Düngemittelstrategie?

Weiterlesen Was der Nahostkonflikt für die Kinder in Gaza bedeutet

Weiterlesen Wo kann internationale Zusammenarbeit in Gaza ansetzen, Frau Asseburg?

Weiterlesen Geschlechtergerechtigkeit – eine Voraussetzung für Resilienz

Weiterlesen „Der Klimawandel bringt die Menschen in der Region zusammen“

Weiterlesen Landwirtschaft ist mehr als Kultur oder Tradition

Weiterlesen Podcast: Den Hunger in der Welt gemeinsam bekämpfen

Weiterlesen Gemeinsam für mehr Ernährungssicherheit in Sambia

Weiterlesen Ein Rahmen für Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und globale Resilienz

Weiterlesen Das ungenutzte Potenzial der Proteindiversifizierung

Weiterlesen Afrikanische Union stellt Weichen für die Zukunft

Weiterlesen 10-Punkte-Plan für einen nachhaltigen Kakaosektor

Weiterlesen BIOFACH als Game Changer für Bio-Produzent*innen

Weiterlesen Angepasste Finanzdienstleistungen – ein Schlüssel zur Transformation

Weiterlesen Ernährung im Zentrum inklusiver Entwicklung – Team Europe beim N4G 2025

Weiterlesen Mit Informalität arbeiten: Gemeinschaftliche Lösungen finden, um den Hunger zu beenden

Weiterlesen Von Donald Trump zu Joe Biden: Eine neue US-Afrikapolitik?

Weiterlesen Innovationen für eine sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln

Weiterlesen Gesundheit ist ohne gesunde Ernährung nicht möglich

Weiterlesen Eine Welt ohne Hunger mit Hilfe der Digitalisierung?

Weiterlesen Wie kann die Privatwirtschaft Lebensmittelverschwendung verhindern?

Weiterlesen Vom Verlust zum sicheren Produkt - Innovationen aus Sambia

Weiterlesen Die Zukunft der Entwicklungspolitik: Das sagen die Bundestagsfraktionen

Weiterlesen Zusammenarbeit und wirksame Anreize für nachhaltige Landnutzung

Weiterlesen Gemeinsam für eine nachhaltige Entwicklung: Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

Weiterlesen Die Bedeutung von Wasser für eine nachhaltige ländliche Entwicklung

Weiterlesen Das UNFSS Stocktaking – Schatten und etwas Licht

Weiterlesen Think20 Policy Brief nimmt Agrarökologie in den Blick

Weiterlesen Bioökonomie: Bereit für einen gemeinsamen Start?

Weiterlesen Starke Teams: Sechs Kooperationen für faire Agrarlieferketten

Weiterlesen Vernetzte Lebensräume in Subsahara-Afrika – Leben zwischen Stadt und Land

Weiterlesen Von Anfang bis Ende gedacht: Eine Vision der Verknüpfung

Weiterlesen Das Leben ihrer Träume – Was sich Kinder wünschen

Weiterlesen Wie viel Privatinvestition kann Landwirtschaft vertragen?

Weiterlesen Digitalisierung: Die Zukunft der Landwirtschaft?

Weiterlesen Afrikanische Länder beschließen Maßnahmen für mehr Bodengesundheit

Weiterlesen „Wir sind nicht einmal bei der Hälfte der Strecke angelangt“

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Nutzungserfahrungen zu verbessern. Ihre Zustimmung ist freiwillig und kann auf der Seite "Datenschutz" jederzeit widerrufen werden.

Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.

Speichert die aktuelle PHP-Session.

Inhalte von Drittanbietern, wie z.B. YouTube, die Daten über die Nutzung erheben. Auf dieser Website eingebundene Inhalte von Drittanbietern werden Ihnen nur angezeigt, wenn Sie dem hier ausdrücklich zustimmen.

Wir verwenden die Analysesoftware Matomo, die anonymisierte Daten über die Nutzung und die Funktionalität der Website sammelt, um unsere Website und Ihr Nutzererlebnis immer weiter zu verbessern.