Newsletter-Anmeldung

Verpassen Sie nichts!

Wir versorgen Sie regelmäßig mit den wichtigsten Neuigkeiten, Artikeln, Themen, Projekten und Ideen für EINEWELT ohne Hunger.

Newsletter-Anmeldung

Verpassen Sie nichts!

Wir versorgen Sie regelmäßig mit den wichtigsten Neuigkeiten, Artikeln, Themen, Projekten und Ideen für EINEWELT ohne Hunger.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel: Zum ersten Mal richten die Vereinten Nationen einen Summit zu Ernährungssystemen aus. In den vorbereitenden Action Tracks haben Martina Fleckenstein (WWF), Michael Kühn (WHH) und Christel Weller-Molongua (GIZ) mitgearbeitet. Im Interview ziehen sie gemeinsam Bilanz.

Der erste große UN-Gipfel in der Geschichte, der im Hybrid-Format abgehalten wurde, liegt hinter uns. Wie lief er?

Martina Fleckenstein: Ich war in Rom und bin positiv überrascht. Denn zusätzlich zum persönlichen Austausch vor Ort ermöglichte dieses Format tatsächlich eine Beteiligung von globalen Akteuren, die ansonsten nicht dabei gewesen wären.

Christel Weller-Molongua: Ich war eine der 20.000 Zugeschalteten und kann dies bestätigen. Erstaunlich groß war auch die aktive Teilnahme verschiedenster Ländervertreter. Im Vorfeld hatte es ja Kritik aus der Zivilgesellschaft gegeben, dass sie nicht ausreichend eingebunden sei – das stimmte sicherlich für ausgewählte Gruppen, aber trotzdem schien in der Gesamtorganisation des Pre Summit immer wieder sehr stark das Bemühen durch, die Zivilgesellschaft auf die Bühne zu kriegen und ihre Positionen einbringen zu lassen. Das gelang. Daher bin ich im Nachgang vom Gipfel sehr angetan. Er beflügelte gar.

Was fehlte?

Weller-Molongua: Klar, die Interaktion fehlt im Virtuellen natürlich, da bleibt man eher passiv: die Pausengespräche, die Flurdebatten…

Fleckenstein: …und diese konnte man in Rom besser ausleben als bei allen anderen Veranstaltungen zuvor. Die Teilnehmerzahlen waren sehr limitiert, maximal 500 Personen durften im Gebäude sein. Dies gestaltete alles überschaubarer und persönlicher. Ein Format, das auch für andere Gipfel richtungsweisend sein könnte, mit der Einschränkung, dass auf dem Summit keine Themen verhandelt wurden, sondern vor allem Ergebnisse vorgestellt. Ideen und Lösungen wurden aufgezeigt und Vereinbarungen eingeholt – gemeinsam von den Mitgliedsländern, der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft.

Frau Weller-Molongua, wenn Sie den Summit beflügelt verließen – hatten Sie vorher geringe Erwartungen?

Weller-Molongua: Durchaus. Ich hatte nicht nur Bedenken ob des Hybrid-Formats. Mit solch einem breiten und doch in die Tiefe gehenden inhaltlichen Austausch hatte ich weniger gerechnet.

Fleckenstein: Und es gab erstmals einen hohen Frauenanteil. Das trug konstruktiv bei.

Herr Kühn, als Sie Ihre Arbeit im Action Track begannen – mit welchen Gefühlen legten Sie los? Dachten Sie, das wird wieder ein Gipfel der bloßen warmen Worte?

Michael Kühn: Genauso. Wir waren durchaus kritisch und dachten: Wieder ein Prozess, wieder das mühsame Zusammensuchen von Informationen, die eh schon verfügbar sind – und am Ende mangelnder politischer Wille zur Umsetzung; denn der erforderliche Systemwechsel bei den Food Systems geht nicht ohne unangenehme Entscheidungen. Andererseits dachten wir als Organisation: Vielleicht lohnt es sich ja doch, sich nicht nur darauf zu beschränken, von außen den Prozess zu kritisieren, sondern reinzugehen, mitzudiskutieren und dann auch in der Lage zu sein festzustellen, was gut oder schlecht lief.

Und?

Kühn: Beim Action Track 5, in den wir uns einbrachten, ging es um Resilienzbildung. Da gab es sehr starke Statements wie zum Beispiel jenes vom SIPRI-Direktor Dan Smith, der sagte: Wenn das Thema „Hunger und Konflikt“ nicht auf den Tisch kommt, gehe ich sofort. Diese Verve berührte. Es ist ja auch unser Erfahrungshintergrund als NGO – wir reden über komplexe Umstände und sind dann mit Ländersituationen voller kriegerischer Konflikte konfrontiert. Da ist eine rationale Herangehensweise an einen Systemwechsel bei den Food Systems nicht möglich, sondern sind andere Formen zu suchen. Oder die Probleme müssen auf höherer Ebene gelöst werden, indem Kriege beendet werden.

Wie lautet Ihre Bilanz aus dem Action Track?

Kühn: Mein Bild ist eher differenziert. Es war ziemlich chaotisch. Im Januar stiegen wir ein und merkten, dass es eine starke Präsenz von Partnern aus dem Norden gab, aber nur eine sehr geringe aus dem Süden – und wenig Zivilgesellschaft. Das änderte sich dann ein bisschen, aber nicht wirklich; auch wenn die Organisatoren versuchten, südliche Partner aus der Zivilgesellschaft stärker einzubinden.

Warum chaotisch?

Kühn: Die Deadlines waren eng gestrickt. Etwa von einem Montag bis Freitag konnten wir Informationen aus Ländern einholen und Ideen erstellen. Thinktanks mögen sowas in der Schublade haben, wir aber mussten uns kräfteraubend heranrobben. Andere setzten das Tempo, da liefen wir als NGO eher hinterher. Nichtsdestotrotz konnten wir unsere Punkte einbringen. Zuweilen hatte ich den Eindruck, dass die Organisatoren der Action Tracks selbst nicht wussten, was sie organisieren sollen. Die Fragen, die sie an das Sekretariat des Summits schickten, ließen vermuten, dass sie hin und wieder alleingelassen wurden.

Fleckenstein: Das ist in der Tat optimierbar, auch wir kämpften mit den engen Zeitachsen. Nicht alles war optimal in der Vorbereitung. Aber es war auch der allererste UN-Gipfel zu Ernährungssystemen. Sollte es einen zweiten Ernährungsgipfel geben, gibt es Verbesserungsbedarf in der Organisation. Das Ergebnis ist aber sehr gut: Wir haben nun die „Zutaten“, um eine Ernährungswende voranzubringen. Nun müssen wir den Kuchen, der auf dem Summit im September gegessen werden soll, backen.

Die große Herausforderung wird sein, das Thema Ernährung in die anderen UN-Konventionen zu integrieren – also in die zur Biodiversität, zum Klima und vor allem in die Land-Konvention.

Weller-Molongua: Es war ein Bottom-Up-Prozess. Da entsteht irgendwann immer Chaos, das kennen wir aus der partizipativen ländlichen Entwicklungsarbeit. Wenn ich die Vorbereitungszeit für diesen Pre Summit mit denen von anderen Gipfeln vergleiche, war sie in ihrer Kürze echt sportlich. Es gab auch Momente, an denen ich auch das Gefühl hatte, den Boden unter den Füßen zu verlieren und ich Schwierigkeiten hatte, mich im Action Track zu verorten, in dem ich Deutschland inhaltlich vertreten sollte. Da rief ich bei der Welthungerhilfe an – und wir vergewisserten uns des gleichen Leids (lacht). Im Verlauf des Prozesses stellte sich wieder Trittsicherheit ein, weil ich verstand: Es geht in eine Richtung. Gebündelte Solution-Clusters wurden definiert, aus denen erste Koalitionen entstanden.

Ging es darum, all diese nebeneinanderstehenden Ideen in eine gemeinsame Form zu bringen?

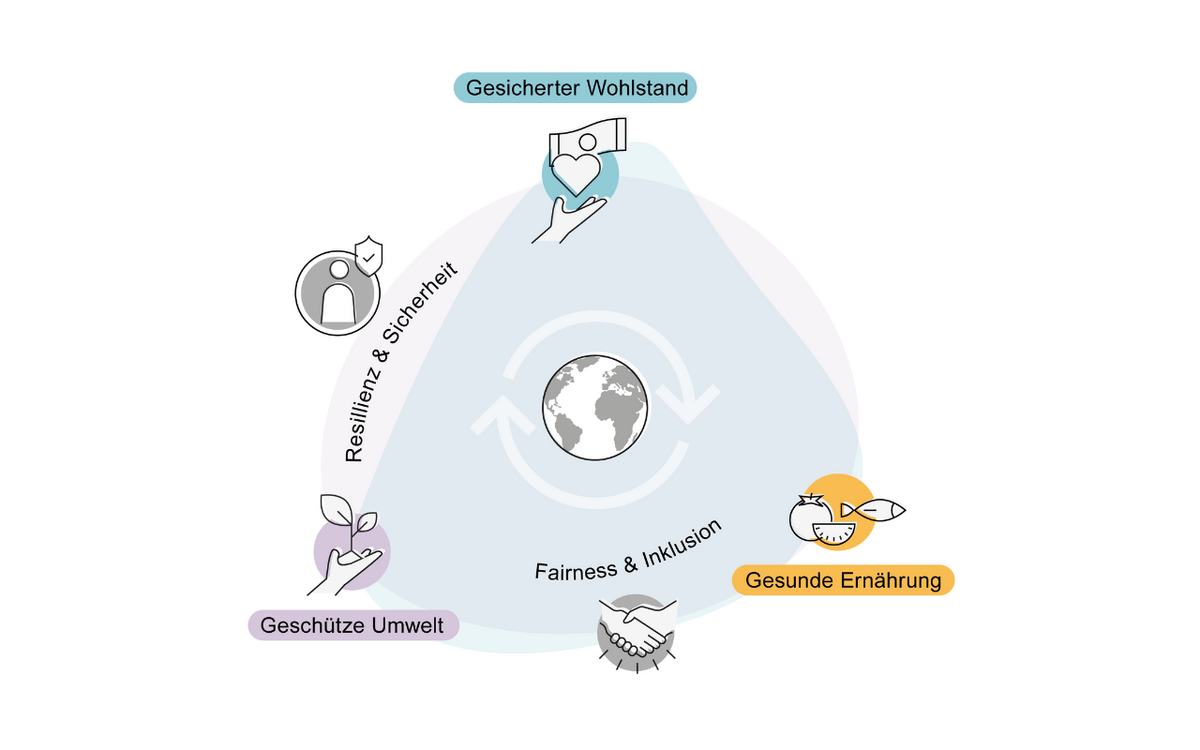

Weller-Molongua: Es ist noch komplizierter. Ernährung ist kein einfaches Thema, das klar durchdekliniert werden kann. Ernährungssysteme heißt, Wertschöpfungsketten, Produktion, Konsumentenverhalten und Ernährung an sich systemisch zusammen zu denken.

Kühn: Entscheidend wird nun die Umsetzung sein. Positiv finde ich, dass Einiges, welches wir in den Silos und in unserer Blase diskutiert haben, langsam im Mainstream ankommt. Auch werden multiple Krisen endlich als solche benannt. Aber das allein reicht nicht. Auf dem Gipfel muss entschieden werden: Wer macht was wann? Und für diese Schritte braucht es ein Monitoring. Der Ökonom Jeffrey Sachs hat es auf den Punkt gebracht: In seinem Statement wies er uns alle an, unsere Hausaufgaben zu machen – das Food System besteht aus multinationalen Akteuren, die im Prinzip machen, was sie wollen. Das System ist profitbasiert, und es gibt keinen genügenden Geldtransfer in arme Länder, aber eine hohe Unverantwortlichkeit von insbesondere großen Staaten beim Umgang mit natürlichen Ressourcen; das internationale Recht wird so gut wie nicht respektiert. Menschenrechte aber gehören wieder auf den Zettel. Die UN-Nachhaltigkeitsziele für 2030 sind letztendlich der Beschluss, die Menschenrechte umzusetzen.

Was sind denn die nötigen konkreten Schritte, um den Gipfel in New York zum Erfolg zu führen?

Kühn: Es braucht natürlich politische Aktionen von Seiten der Staaten, ganz im Sinne von Sachs! Also Geld, zur Finanzierung der nationalen Pathways. Die bisher genannten Summen sind viel zu niedrig. Und es braucht eine starke Organisation der Vereinten Nationen. Das Budget der UN-Verwaltung ist ein Witz im Vergleich allein zum Etat der Stadt New York.

Weller-Molongua: Das kann ich nur unterstreichen. Die einzelnen Länder müssen jetzt ihre Pathways definieren, die auch durchaus unterschiedlich aussehen können. Und dann mit mindestens verdoppelten Geldmitteln: Umsetzen, umsetzen, umsetzen. Es dreht sich hier allerdings nicht nur um die Länder des globalen Südens, sondern es gab auch in Deutschland einen nationalen Dialog. Von dem habe ich relativ wenig mitgeschnitten; dabei gibt es immer eine Hol- und eine Bringschuld. Wir haben grundlegende Themen, unser eigenes Ernährungssystem auf den Prüfstand zu stellen, einiges zu verändern und damit global auch wieder einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit zu leisten.

Fleckenstein: Für mich ist eher entscheidend, was nach dem Gipfel geschehen wird. Wir können es uns nicht erlauben, nun einen erfolgreichen Gipfel in New York zu erleben und danach wieder Stille einkehren zu lassen. Es wurde nun ein Funkkanal eröffnet, der aber auch bespielt werden muss. Das sehr beeindruckende Engagement aller Beteiligten ist aufrechtzuerhalten, das darf jetzt nicht abbrechen.

Welche Rolle kommt da auf Deutschland zu?

Fleckenstein: Deutschland ist ein wichtiger Geber. Und im kommenden Jahr wird die Bundesregierung zu einem G7-Gipfel einladen. Darauf sollte sich die Politik rasch einstellen und könnte Food Systems thematisch einbringen…

Kühn: Eine G7-Erklärung ist schön und gut – aber wenn die G7 zum Beispiel ankündigen würden, drei Milliarden Euro für Bildung zur Verfügung zu stellen und die UN-Organisationen parallel dokumentieren, dass sie indes 30 bis 40 Milliarden Euro benötigen, dann ist genau dies das Problem. Da nützt dann eine G7-Erklärung wenig. Für diese Commitments braucht es aber nicht nur die Bundesregierung, sondern die USA, Russland, China und alle anderen großen Länder.

Fleckenstein: Ich sehe auch eine Rolle des Privatsektors, der zur Ernährungswende beitragen kann – auch in Form von Mitteln, die von ihm in diese fließen könnten; natürlich in die richtige Richtung. Das zu kalibrieren wird eine wichtige Aufgabe werden.

Weller-Molongua: All diese Notwendigkeiten sehe ich. Nur habe ich Zweifel, ob Finanzzusagen bis zum Gipfel in New York gelingen werden. Die großen Player waren in Rom dabei. Aber konkrete Commitments kann ich zumindest nicht ausmachen.

Wie könnte der Beitrag in Deutschland aussehen?

Fleckenstein: Wir könnten uns Großbritannien zum Vorbild nehmen. Dort wurde eine Strategie für das Ernährungssystems kürzlich vorgestellt, während wir in Deutschland fast ausschließlich die Landwirtschaft betrachten, die Produktion auf der Fläche. Die britische Strategie dagegen berücksichtigt auch die Ernährung und den Konsum. Vom Pre Summit haben wir gelernt, dass es einen systemischen Ansatz braucht, also etwa auch den Blick auf den Teller des Konsumenten. Lebensmittelverschwendung und Ernährungsempfehlungen gehören dazu, und zwar Ministerien übergreifend. Ernährungssicherung ist im BMZ auf der internationalen Ebene angesiedelt, und im Landwirtschaftsministerium auf der nationalen Ebene, wenn es um die Produktion geht. Wo aber ist das Umweltministerium, das Gesundheitsministerium oder gar das Finanzministerium? Wir brauchen einen gemeinsamen Blick. Ich habe die Parteiprogramme zur Bundestagswahl danach durchforstet – aber ein Ernährungsgesetz taucht da nicht auf.

Was sind weitere kritische Punkte?

Weller-Molongua: Die Governance-Struktur ist für mich noch ein offenes Thema. UN-Vizegeneralsekretärin Amina Muhammed hat zwar auf dem Gipfel festgestellt, dass es keine neuen Strukturen geben solle und dass die in Rom ansässigen UN-Behörden verantwortlich zeichnen würden. Aber deren Aufgabenbereiche sind beschränkt. Wenn es darum geht, wie Frau Fleckenstein sagte, Verbindungen zu Biodiversität und Klima und auch zu anderen SDG der Agenda 2030 herzustellen, dann braucht es auch die UN-Strukturen in New York; alles andere würde zu kurz greifen.

Kühn: Dann muss man eben das Committee on World Food Security (CFS) stärken.

Fleckenstein: Ich habe ähnliche Bedenken, wenn der Folgeprozess nur in der Verantwortung der Rom-Agenturen ablaufen soll. Denn das könnte Innovationskraft nehmen. Die Stärke des Pre Summit war gerade seine Vielfalt, die Teilnahme zivilgesellschaftlicher Akteure. Wir haben 2000 Ideen zu 52 Solution Clusters geschmiedet. Wie sich nun die „Coalitions“ zusammensetzen werden, ist noch nicht entschieden – aber die Zivilgesellschaft muss ihren Platz darin behalten.

Weller-Molongua: Werden da nun Teams angedacht, die den Coalitions vorstehen?

Fleckenstein: Hierzu laufen derzeit die Überlegungen.

Kühn: Und die werden nicht von den Mitgliedsländern geführt?

Fleckenstein: Die Länder sind wichtig und sollen mitarbeiten, aber paritätisch, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und allen anderen Akteuren.

Kühn: In unserem Action Track hieß es: Wenn wir keine Mitgliedsländer zur Zusammenarbeit gewinnen, wird eine Coalition keinen Erfolg haben.

Fleckenstein: Sie werden gebraucht, ohne die Länder wird die Umsetzung schwierig. Der Pre Summit hat aber auch gezeigt, dass für Veränderungen ein Multistakeholder-Ansatz erforderlich ist.

Hat der Pre Summit ein Momentum erzeugt?

Fleckenstein: Viele sagen: Der Pre Summit war der Summit, denn in New York werden es nicht drei Tage sein, eher höchstens eineinhalb. Für die Fülle an Visionen war Rom mehr ein Ort als New York es sein wird.

Weller-Molongua und Kühn: Dem haben wir nichts hinzuzufügen!

Weiterlesen “Corona entlarvt die Schwächen unserer Ernährungssysteme”

Weiterlesen „Die Corona-Pandemie erhöht Gewalt gegen Frauen“

Weiterlesen "Landwirtschaftliche Forschung löst den gordischen Knoten"

Weiterlesen Schranken wegen der Pandemie: Antworten der Kleinbauern

Weiterlesen GFFA 2021: Klima und Corona geraten beim Forum in den Fokus

Weiterlesen Climate Adaptation Summit 2021: „Wir können es besser machen“

Weiterlesen „Wir müssen uns auf das Unvorhergesehene vorbereiten“

Weiterlesen Nachhaltige handwerkliche Fischerei und Aquakultur im ländlichen Raum

Weiterlesen Building back better: Eine Strategie für resilientere Ernährungssysteme

Weiterlesen "Wir müssen alle verfügbaren Ressourcen mobilisieren"

Weiterlesen Resiliente Kleinlandwirtschaft: Ein Schlüssel bei globalen Krisen

Weiterlesen Hype um Urban Gardening: Landwirte oder Hobbygärtner?

Weiterlesen Geschlechtergerechtigkeit: Eine Bedingung für Ernährungssicherheit

Weiterlesen Erfolgsmodell Hausgarten: Nahrung und Frauen Empowerment

Weiterlesen Globale Verantwortung: Ohne Hungerbekämpfung kein Fortschritt

Weiterlesen Das Corona-Virus trifft die Entwicklungsländer doppelt

Weiterlesen Erklärung der Ko-Vorsitzenden: GAFSP und die COVID-19-Pandemie

Weiterlesen So passen sich Entwicklungsländer besser an Dürren an

Weiterlesen Vorteil Vielfalt: Ideenreich gegen den Hunger und Armut

Weiterlesen Wie führt man eine Kampagne zu „Ernährungssystemen“ durch?

Weiterlesen Was erwarten Sie von diesem Pre-Summit, Herr Haddad?

Weiterlesen Biodiversität und Landwirtschaft - Rivalität oder eine neue Freundschaft?

Weiterlesen Herr Campari, wie schaffen wir nachhaltige Ernährungssysteme?

Weiterlesen 5 Fragen an Shenggen Fan: Wo sind die neuen Wege?

Weiterlesen Was läuft bei der Ernährung in Deutschland schief, Herr Plagge?

Weiterlesen Wie gelingt Welternährung in Zeiten der Klimaveränderung?

Weiterlesen Der Umbau des Ernährungssystems beginnt und endet mit Vielfalt

Weiterlesen Landrechte für eine sichere Lebensgrundlage: Mein Land ist mein Leben

Weiterlesen Ein Klima des Hungers: Wie die Klimakrise den Hunger befeuert

Weiterlesen Wie bekämpfen wir den Hunger in Zeiten der Klimakrise?

Weiterlesen Deutsche G7-Präsidentschaft – Mit aller Macht gegen den Hunger

Weiterlesen Ernährungssicherheit ist mehr als nur Produktionsmengen und hohe Erträge

Weiterlesen "Der Erhalt und die Rückgewinnung fruchtbarer Böden sind eine globale Aufgabe."

Weiterlesen Fünf Tipps zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung

Weiterlesen Was braucht es für einen echten Paradigmenwechsel der Ernährungssysteme?

Weiterlesen Nachhaltig, feministisch, sozialgerecht: Die neue Afrika-Strategie des BMZ

Weiterlesen Wie der Krieg gegen die Ukraine die globalen Getreidemärkte destabilisiert

Weiterlesen Die Schwarzmeer-Kornkammer in der Krise: Zahlen und Fakten

Weiterlesen Der Reissektor in Westafrika: Eine politische Herausforderung

Weiterlesen 5 Fragen an Jann Lay: Was macht Corona mit der Wirtschaft?

Weiterlesen Die Ziele der Transformation dürfen niemanden zurücklassen

Weiterlesen "Mehr vom Gleichen ist nicht genug - wir müssen umdenken"

Weiterlesen BMZ veröffentlicht Video zur Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme

Weiterlesen Agrarpreise und Ernährungssicherheit – eine komplexe Wechselwirkung

Weiterlesen Innovative Geberansätze und nachhaltige Finanzierung – Ein Rückblick zum UNFSS+2

Weiterlesen Was braucht es für eine langfristige Düngemittelstrategie?

Weiterlesen Was der Nahostkonflikt für die Kinder in Gaza bedeutet

Weiterlesen Wo kann internationale Zusammenarbeit in Gaza ansetzen, Frau Asseburg?

Weiterlesen Geschlechtergerechtigkeit – eine Voraussetzung für Resilienz

Weiterlesen „Der Klimawandel bringt die Menschen in der Region zusammen“

Weiterlesen Landwirtschaft ist mehr als Kultur oder Tradition

Weiterlesen Podcast: Den Hunger in der Welt gemeinsam bekämpfen

Weiterlesen Gemeinsam für mehr Ernährungssicherheit in Sambia

Weiterlesen Ein Rahmen für Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und globale Resilienz

Weiterlesen Das ungenutzte Potenzial der Proteindiversifizierung

Weiterlesen Afrikanische Union stellt Weichen für die Zukunft

Weiterlesen 10-Punkte-Plan für einen nachhaltigen Kakaosektor

Weiterlesen BIOFACH als Game Changer für Bio-Produzent*innen

Weiterlesen Angepasste Finanzdienstleistungen – ein Schlüssel zur Transformation

Weiterlesen Ernährung im Zentrum inklusiver Entwicklung – Team Europe beim N4G 2025

Weiterlesen Mit Informalität arbeiten: Gemeinschaftliche Lösungen finden, um den Hunger zu beenden

Weiterlesen Förderung für nachhaltig wirtschaftende Start-Ups

Weiterlesen Exklusivvideo: Vier Fragen an Claudia Makadristo

Weiterlesen Das Gesicht der afrikanischen Landwirtschaft ist weiblich

Weiterlesen Wenn es klickt und surrt: Der digitalisierte Hof

Weiterlesen Erfolgreiche Geschäftsmodelle für Afrikas Landwirtschaft

Weiterlesen Investitionen in gesunde Böden: Fluch oder Segen?

Weiterlesen Gemeinsam für eine nachhaltige Entwicklung: Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

Weiterlesen CompensACTION will Landwirte und Landwirtinnen für Klimaleistungen belohnen

Weiterlesen Starke Teams: Sechs Kooperationen für faire Agrarlieferketten

Weiterlesen Von Donald Trump zu Joe Biden: Eine neue US-Afrikapolitik?

Weiterlesen Innovationen für eine sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln

Weiterlesen Gesundheit ist ohne gesunde Ernährung nicht möglich

Weiterlesen Eine Welt ohne Hunger mit Hilfe der Digitalisierung?

Weiterlesen Wie kann die Privatwirtschaft Lebensmittelverschwendung verhindern?

Weiterlesen Vom Verlust zum sicheren Produkt - Innovationen aus Sambia

Weiterlesen Die Zukunft der Entwicklungspolitik: Das sagen die Bundestagsfraktionen

Weiterlesen Zusammenarbeit und wirksame Anreize für nachhaltige Landnutzung

Weiterlesen Die Bedeutung von Wasser für eine nachhaltige ländliche Entwicklung

Weiterlesen Das UNFSS Stocktaking – Schatten und etwas Licht

Weiterlesen Think20 Policy Brief nimmt Agrarökologie in den Blick

Weiterlesen Bioökonomie: Bereit für einen gemeinsamen Start?

Weiterlesen "Ein gesunder Boden erbringt reichlich und gute Frucht"

Weiterlesen Herr Samimi, was macht der Umweltwandel mit Afrika?

Weiterlesen Frau Rudloff, was bringt ein Lieferkettengesetz?

Weiterlesen One Health – Was wir aus der Corona-Krise lernen

Weiterlesen Können wir das Rennen gegen die Abholzung gewinnen?

Weiterlesen Wie eine gerechtere EU-Handelsagenda möglich ist

Weiterlesen Von Berlin nach Yen Bai: 10.000 Bäume für Vietnam

Weiterlesen Landrechte, Gender und Bodenfruchtbarkeit in Benin

Weiterlesen Innovate2030: Digitale Ideen gegen urbanen Klimawandel

Weiterlesen Stadt, Land, Meer: 6 Innovationen gegen den Klimawandel

Weiterlesen "Keine der drei Ampelparteien ist nahe am Pariser Abkommen."

Weiterlesen „Vielfalt ist das Grundprinzip, das es zu nutzen gilt“

Weiterlesen Neues UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt

Weiterlesen Stärkung der Lebensmittelmärkte entlang des Stadt-Land-Kontinuums

Weiterlesen Mit der Natur vielfältig anbauen, Klima schützen & Menschen stärken

Weiterlesen Referenzwerte: Ein Baustein auf dem Weg zu sozialer Gerechtigkeit

Weiterlesen Schulmahlzeiten: Eine Chance für Geschlechtergerechtigkeit

Weiterlesen Planetare Gesundheit: Hinweise für eine Welt nach der Pandemie

Weiterlesen Wie der Selbsthilfe-Ansatz kleinbäuerliche Frauen stärkt

Weiterlesen Feministische Entwicklungspolitik – ein Neuanfang?

Weiterlesen Der Ansturm auf Ökostrom darf die Rechte von Hirtengemeinschaften nicht untergraben

Weiterlesen Female Leadership – ein Hebel zur Transformation

Weiterlesen Gender-transformative Ansätze: Potenziale aller fördern

Weiterlesen „Wir haben hohe Erwartungen an die Kampala-Erklärung”

Weiterlesen Ernährungssysteme, Recht und gesellschaftliche Teilhabe: Einblicke aus Kenia

Weiterlesen "Der Agrarsektor bietet Raum für Möglichkeiten und Unternehmertum"

Weiterlesen Eine politische Chance zur Überwindung struktureller Hürden für Bäuerinnen

Weiterlesen Warum es bei Nahrung um Macht geht – nicht bloß um Lieferketten

Weiterlesen Ist die Weltgemeinschaft im Kampf gegen Hunger noch auf Kurs?

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Nutzungserfahrungen zu verbessern. Ihre Zustimmung ist freiwillig und kann auf der Seite "Datenschutz" jederzeit widerrufen werden.

Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.

Speichert die aktuelle PHP-Session.

Inhalte von Drittanbietern, wie z.B. YouTube, die Daten über die Nutzung erheben. Auf dieser Website eingebundene Inhalte von Drittanbietern werden Ihnen nur angezeigt, wenn Sie dem hier ausdrücklich zustimmen.

Wir verwenden die Analysesoftware Matomo, die anonymisierte Daten über die Nutzung und die Funktionalität der Website sammelt, um unsere Website und Ihr Nutzererlebnis immer weiter zu verbessern.