Newsletter-Anmeldung

Verpassen Sie nichts!

Wir versorgen Sie regelmäßig mit den wichtigsten Neuigkeiten, Artikeln, Themen, Projekten und Ideen für EINEWELT ohne Hunger.

Newsletter-Anmeldung

Verpassen Sie nichts!

Wir versorgen Sie regelmäßig mit den wichtigsten Neuigkeiten, Artikeln, Themen, Projekten und Ideen für EINEWELT ohne Hunger.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Gesundheit und Ernährung eng zusammenhängen. Mit der One-Health Initiative soll das Engagement und die interdisziplinären Zusammenarbeit in diesen Feldern weiter gestärkt werden. Wie das aussieht, welche Rolle die deutsche Politik dabei spielt und wo die Herausforderungen liegen, erklärt Dr. Maria Flachsbarth im Interview mit Silvia Richter (Rural 21)

Dieser Artikel erschien zuerst in Rural21 Vol. 54 No. 4/2020 zum Thema: One Health und ist Teil einer Medienkooperation zwischen weltohnehunger.org und Rural 21.

Frau Flachsbarth, Ihr Ministerium hat vor kurzem einen One-Health-Initiative ins Leben gerufen. Warum brauchen wir einen solche Initiative?

Die deutsche Regierung engagiert sich seit langer Zeit für eine Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit von Human- und Veterinärmedizin sowie dem Umweltbereich. Die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit wurde durch die globale Covid-19 Krise erneut deutlich. Daher haben wir beschlossen, dieses Engagement für One Health nochmals zu stärken und haben im BMZ eine neue Unterabteilung „Globale Gesundheit, Pandemieprävention und One Health“ gegründet. Ein neues Referat kümmert sich seit dem 1. August 2020 spezifisch um die One-Health-Themen. Damit erhöhen wir unsere Kapazität, interdisziplinäre Vorhaben in unseren Partnerländern zu unterstützen.

Heißt „stärkeres Engagement“ auch „mehr Finanzmittel“?

Die wachsende Bedeutung, die wir dem One Health Ansatz beimessen, wird auch durch die Bereitstellung von mehr Mitteln für Gesundheit, Pandemiebekämpfung und One Health unterstrichen. Wie viele Mittel genau, wird in diesen Tagen durch den Bundestag entschieden. Dazu kommen noch Beiträge zu multilateralen Initiativen im Gesundheitsbereich. Wir unterstützen z.B. allein den Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria (GFATM) in den Jahren 2020-2022 mit 1 Milliarde Euro, damit sind wir beim GFATM viertgrößter Geber. Der One Health-Bereich ist noch recht jung und wird erst ausgebaut, deshalb sind Angaben zur Entwicklung noch nicht möglich. Hervorheben möchte ich aber schon mal zwei neue Vorhaben bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Wir werden ab Januar 2021 von einem Sektorvorhaben zu One Health beraten. Darüber hinaus werden wir ab 2021 ein Globalvorhaben zur Epidemie-/Pandemievorsorge mit einem One Health-Ansatz für drei Jahre finanzieren, um Partnerländer und -institutionen bei der Umsetzung des One Health Ansatzes gezielt zu unterstützen.

Denn es ist uns doch allen klar: Globale Probleme lassen sich auch nur global lösen.

Kern von One Health ist die Zusammenarbeit über Sektorgrenzen hinweg. Wie funktioniert das in der deutschen Politik konkret?

Die Bundesregierung hat vor kurzem die Strategie „Globale Gesundheit“ verabschiedet, die den One Health-Ansatz berücksichtigt. Explizit möchte ich zwei konkrete ressortübergreifende Maßnahmen mit One Health-Bezug der Bundesregierung nennen. Einmal die vom Bundesforschungsministerium (BMBF), Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL), Bundesgesundheitsministerium (BMG) und Bundesverteidigungsministerium (BMVg) geförderte „Nationale Forschungsplattform für Zoonosen“. Das ist ein Informations- und Servicenetzwerk für alle in Deutschland aktiven Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich der Zoonosenforschung. Mit mehr als 1000 Mitgliedern ist sie eine etablierte Stütze der Zoonosenforschungs-Community in Deutschland. Zum Thema antimikrobielle Resistenzen (AMR) gibt es ebenfalls einen gemeinsamen Ansatz. Die Bundesregierung hat mit der Deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie (DART) dieses wichtige Thema aufgegriffen und entwickelt die DART weiter. Auch hier wollen wir als Bundesregierung gemeinsam handeln. In der Vergangenheit waren hier eher die Fachressorts (u.a. BMEL, BMBF und BMG) aktiv, aber wir als BMZ bringen uns immer stärker politisch als starker Akteur in unseren Partnerländern ein. Denn es ist uns doch allen klar: Globale Probleme lassen sich auch nur global lösen. Und durch unsere Arbeit mit und in unseren Partnerländern aber auch mit unseren multilateralen Partnern bringen wir wesentliche Erfahrungen ein.

Daneben gab es immer wieder zwischen einzelnen Ressorts gemeinsame Vorhaben. Von 2013 bis 2018 haben das BMBF und das BMZ zum Beispiel im Rahmen der Förderinitiative Globale Ernährungssicherung – GlobE – den Aufbau sechs deutsch-afrikanischer Forschungsnetzwerke für fünf Jahre gefördert.

Wissen wir genug über die Wechselwirkungen von menschlicher, tierischer und Umweltgesundheit?

Wir wissen schon sehr viel über das Zusammenspiel von Human- und Tiergesundheit. Nehmen wir nur das Beispiel der Zoonosen, also Krankheiten, die zwischen Tier und Mensch übertragen werden, wie die Brucellose, die bovine Tuberkulose oder Tollwut. Bis vor wenigen Jahrzehnten waren diese Krankheiten auch in Europa unsere Begleiter und für manche alltägliche Bedrohung. Auch Krankheiten, die durch den Verzehr von tierischen Lebensmitteln ausgelöst werden, wie Campylobacteriose oder Infektionen mit Salmonellen und E. coli, sind eine Gefahr für die menschliche Gesundheit. Aber durch unser Wissen darüber und die konsequente Anwendung von Maßnahmen, vor allem im Bereich Lebensmittelsicherheit, sind manche Krankheiten, wie Brucellose oder Tuberkulose, in Europa kaum noch ein Problem. Sie sind es aber sehr wohl noch in unseren Partnerländern.

Wo es uns an Wissen mangelt, ist die Schnittstelle von menschlicher und tierischer Gesundheit zur Umweltgesundheit. Wir wissen, dass neue Gefahren in erster Linie aus dem Wildtierbereich drohen, so wie jetzt eben Covid-19. Mehr als 70 Prozent der neuen Erreger, darunter eine Vielzahl von Coronaviren (u. a. SARS-CoV-1&2, MERS-CoV), stammen aus Wildtieren. Leider wissen wir nicht, welche Erreger uns als nächstes gefährlich werden und wann das passieren wird. Wir brauchen also gute Präventions- und Frühwarnsysteme, was aber extrem aufwändig ist. Denn viele Wildtiere werden von den Mikroorganismen und Viren gar nicht krank, die bei uns dann Epidemien oder Pandemien auslösen können. Darüber hinaus fehlt es uns an Wissen über die Wechselwirkungen, die die Umwelt auf die Bereiche Human- und Tiergesundheit ausübt. Denken Sie nur an die Folgen des Klimawandels. Wir wissen zwar, dass das Klima einen großen direkten Einfluss auf die Gesundheit hat und auch die Ausbreitung von Krankheitsüberträgern, wie zum Beispiel Blut saugende Insekten (Vektoren), beeinflusst. Es wird wärmer, somit können sich Vektoren wie Mücken in neue Gebiete oder andere Höhenlagen ausbreiten und dort vormals nicht gekannte Krankheiten verbreiten, z.B. das Westnil-Virus, Chikungunya oder Malaria. Es gibt aber sicher viele Wechselwirkungen, die uns noch nicht bekannt sind.

Ausreichende Ernährung mit sicheren, also gesundheitlich unbedenklichen Nahrungsmitteln, ist natürlich die Grundlage für Gesundheit und Entwicklung.

Wo steht die Ernährungssicherheit in diesem Geflecht?

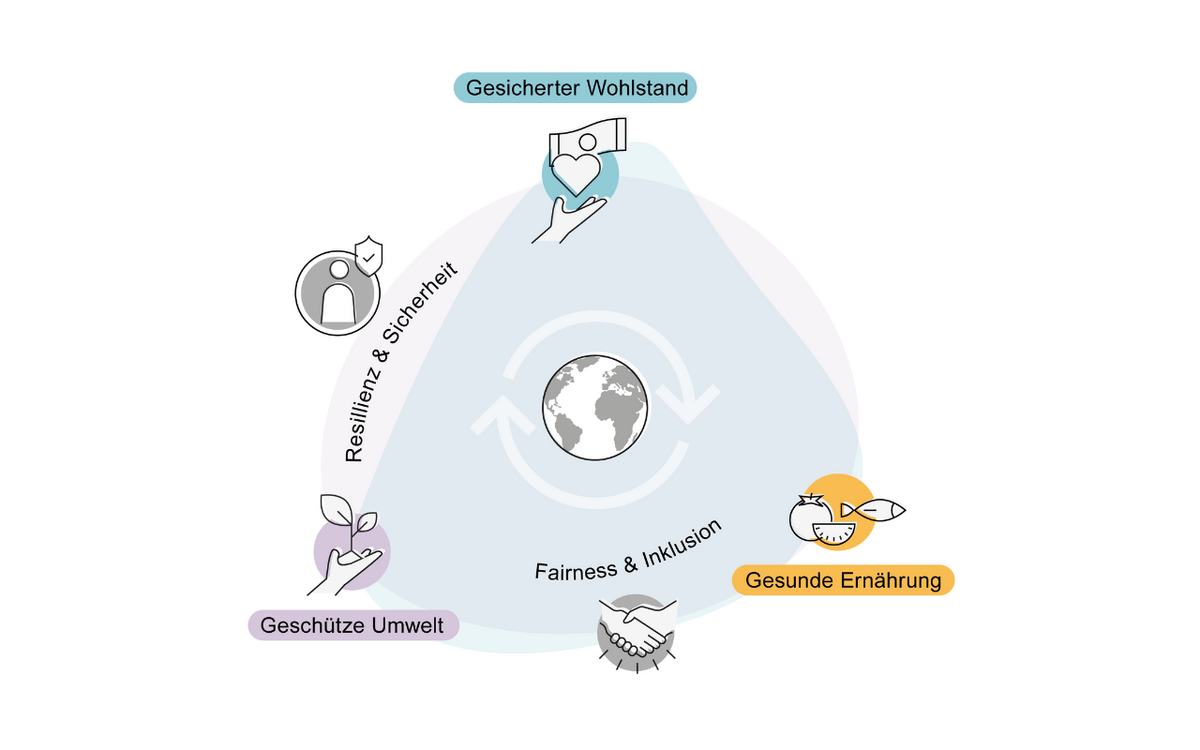

Ausreichende Ernährung mit sicheren, also gesundheitlich unbedenklichen Nahrungsmitteln, ist natürlich die Grundlage für Gesundheit und Entwicklung. Wir wissen aber auch, dass Nahrung nicht nur gesund sein muss, sie muss auch gesund produziert werden. Damit meine ich: Wir können Nahrung nur dann nachhaltig produzieren, wenn wir die Wechselwirkungen von Landwirtschaft mit der Umwelt berücksichtigen. Unser Ziel ist, eine engere Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der drei Sektoren Human-, Tier- und Umweltgesundheit und zudem der Landwirtschaft sowie den Bereichen Wasser und Abwasser zu erreichen. Kein Sektor schafft das mehr alleine.

Das bedeutet für uns auch, dass wir sektorale Vorhaben der Entwicklungszusammenarbeit noch viel stärker interdisziplinär zusammenführen werden. Zum Beispiel berücksichtigen wir in der nachhaltigen Landwirtschaft noch stärker Umwelt- und Ressourcenschutz, etwa durch Agrarökologie, und verbinden die Landwirtschaft mit Gesundheitsaspekten. Auf diese Art trägt der interdisziplinäre One Health-Ansatz zur Ernährungssicherheit bei – und umgekehrt.

Wo sehen Sie in den Partnerländern die größten Hürden in der Umsetzung dieses Ansatzes?

Viele unserer Partnerländer haben Krankheitsausbrüche, die interdisziplinäres Handeln erforderten, bereits erlebt: Ebola in Westafrika, Rifttalfieber in Ostafrika, SARS, MERS und Nipah in Asien. In unseren Partnerländern ist der One-Health-Ansatz also nicht neu, und das allgemeine Verständnis ist in vielen Ländern vorhanden.

Die größten Hürden sehe ich vor allem in der Abwesenheit von Strukturen, z. B. im Veterinärbereich. Oder bei der Umsetzung phytosanitärer Maßnahmen, also Maßnahmen, die die Einschleppung von invasiven Arten verhindern sollen. Fehlende Zulassungsstrukturen und Regelungen sind bei Pflanzenschutzmitteln und bei Arzneimitteln ein Problem. Wer achtet denn darauf, dass diese die Umwelt und Gesundheit nicht schädigen oder die Mittel richtig angewendet werden, damit keine Resistenzen entstehen? Wir müssen unsere Partner also dabei unterstützen, Strukturen aufzubauen und dabei den One-Health-Ansatz zu integrieren. Durch Netzwerkbildung können wir das auch weiter stärken. Manche Länder haben bereits One-Health-Strategien entwickelt – hier können wir auf jeden Fall voneinander lernen. Und natürlich ist Aufklärung wichtig, über die Risiken bestimmter Praktiken, aber auch über den Nutzen von One-Health-Maßnahmen. Denn Prävention ist immer besser als Behandlung.

Wenn Sie einen Vergleich mit dem Ausbruch von H5N1 oder auch SARS vor knapp 20 Jahren ziehen: Sind wir heute besser auf Pandemien vorbereitet?

Die Vogelgrippe H5N1 hat uns viel gelehrt. Sie war sicher ein Warnsignal und hat den Ausschlag für den Zusammenschluss der WHO, der FAO und der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) zur Tripartite gegeben. Der One-Health-Ansatz war zu dem Zeitpunkt nicht neu, aber die Tripartite hat den One-Health-Gedanken fortgeschrieben und international verankert.

Frühwarnsysteme wie GLEWS (Global Early Warning System) sind unter der Tripartite entstanden, Surveillance-, Diagnose- und Informationssysteme sind verbessert worden und in Form von regionalen Netzwerken in Asien und Afrika verknüpft worden.

Diese Strukturen geben uns ein stark verbessertes Arsenal an „tools“, um mit neuen Ausbrüchen von Krankheiten mit Epidemie oder Pandemiepotenzial umzugehen. Aber klar ist auch: Jeder Erreger hat seine spezifischen Eigenschaften und ist damit neu für uns. Wir wissen nicht, wie wir ihn nachweisen oder behandeln können, und wir wissen auch nichts zur Epidemiologie oder zum Krankheitsverlauf. Insofern ist eine Lehre aus der Vergangenheit und aus der jetzigen Situation, dass wir uns auf das Unvorhergesehene vorbereiten müssen. Deshalb müssen wir in Strukturänderungen investieren: Prävention statt Bekämpfung von Krankheiten! Zum Beispiel durch bessere Hygiene und bessere Vorgaben und Kontrollen im Bereich Lebensmittelsicherheit, auch auf Tier- und Wildtiermärkten. Grundsätzlich müssen wir zur Entlastung der Gesundheitssysteme die Krankheitslast durch Infektionskrankheiten, einschließlich der „neglected tropical diseases (NTD)“, reduzieren.

Ich wage die Prognose, dass One Health in zehn Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit ganz selbstverständlich sein wird.

Gerade mit Blick auf die Bekämpfung von Zoonosen gibt es Konfliktpotenzial, etwa wenn es um die Nutzung von Wäldern – Stichwort: Nichtholzprodukte/Wildtierfleisch – geht. Wie kann hier ein Ausgleich der Interessen gelingen?

Hier müssen wir erst einmal unterscheiden zwischen einer nachhaltigen Nutzung von Wäldern und ihrer Produkte und der Überausbeutung und Zerstörung von Wäldern. Letztere sind auch mit Blick auf Zoonosen und ihre Verbreitung um vieles gefährlicher. Zwei Beispiele: Als in Westafrika Tropenwälder vernichtet wurden, siedelten sich Flughunde, die das Ebola-Virus übertragen, in der Nähe von Dörfern und Städten an und haben die Ansteckungen massiv beschleunigt. Oder die gnadenlose Bejagung des Schuppentieres, das als Überträger von Viren immer wieder im Gespräch ist. Es ist das weltweit am meisten gewilderte Tier und wird weltweit illegal gehandelt – mit den entsprechenden Ansteckungsrisiken für den Menschen. Die Liste könnte man mühelos fortsetzen. Das ist aber etwas ganz anderes als das, was der allergrößte Teil der indigenen Gemeinschaften weltweit macht. Diese nutzen die Wälder und ihre Produkte nachhaltig und betreiben allenfalls lokalen Handel damit. Auch verfügen sie über traditionelles Wissen, das sie einen behutsameren, vorsichtigeren Umgang gelehrt hat. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dieses Wissen mit modernem tiermedizinischem Wissen zu verbinden, um gemeinsam effektive Frühwarnsysteme für Wildtier-Zoonosen in Tropenwaldregionen zu schaffen und zu verbessern – und natürlich auch, um die indigenen Gemeinschaften, die als erstes von Ausbrüchen betroffen sein könnten, zu sensibilisieren und aufzuklären. Ich räume ein, dass das hier und da dazu führen kann, dass auch indigene Gemeinschaften Nutzungseinschränkungen hinnehmen müssen – zu ihrem eigenen Wohl und zu aller Wohl. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Gruppen Einkommensalternativen anbieten. Hier ist die Entwicklungszusammenarbeit gefragt, und darauf hat sie auch Antworten.

Wo werden wir 2030 mit Blick auf die Umsetzung des One-Health-Ansatzes stehen?

Wenn wir so weitermachen, und davon bin ich überzeugt, dann werden wir in zehn Jahren einiges erreicht haben. Mit unserer jetzt verabschiedeten Initiativthemenstrategie One Health haben wir uns konkrete Ziele gesetzt. Diese wollen wir in den nächsten vier Jahren umsetzen. In dieser Zeit werden wir das Thema in unserer eigenen Arbeit verankern, aber auch im internationalen Kontext weiter vorangehen und One Health fördern. Denn One Health ist die konsequente Umsetzung der Agenda 2030. Armutsbekämpfung, Ernährungssicherung, Gesundheit und Schutz unserer Umwelt lassen sich nach meinem Verständnis nur mit einem ganzheitlichen Ansatz erreichen. Wir müssen unsere Lebensgrundlagen schützen und wir müssen Landwirtschaft nachhaltiger betreiben, und genau hier setzt auch One Health an. Ich wage die Prognose, dass One Health in zehn Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit ganz selbstverständlich sein wird.

Die Fragen stellte Silvia Richter.

Weiterlesen Ist die Weltgemeinschaft im Kampf gegen Hunger noch auf Kurs?

Weiterlesen GFFA 2021: Klima und Corona geraten beim Forum in den Fokus

Weiterlesen Die Lage der Ernährungssicherheit in Kapstadt und St. Helena Bay

Weiterlesen Frau Rudloff, was bringt ein Lieferkettengesetz?

Weiterlesen One Health – Was wir aus der Corona-Krise lernen

Weiterlesen Schulmahlzeiten: Eine Chance für Geschlechtergerechtigkeit

Weiterlesen Wie eine gerechtere EU-Handelsagenda möglich ist

Weiterlesen Was läuft bei der Ernährung in Deutschland schief, Herr Plagge?

Weiterlesen „Vielfalt ist das Grundprinzip, das es zu nutzen gilt“

Weiterlesen Bio-Zertifizierung als Chance für Entwicklungs- und Schwellenländer

Weiterlesen BIOFACH als Game Changer für Bio-Produzent*innen

Weiterlesen Ernährung im Zentrum inklusiver Entwicklung – Team Europe beim N4G 2025

Weiterlesen “Corona entlarvt die Schwächen unserer Ernährungssysteme”

Weiterlesen „Die Corona-Pandemie erhöht Gewalt gegen Frauen“

Weiterlesen "Landwirtschaftliche Forschung löst den gordischen Knoten"

Weiterlesen Schranken wegen der Pandemie: Antworten der Kleinbauern

Weiterlesen Climate Adaptation Summit 2021: „Wir können es besser machen“

Weiterlesen Nachhaltige handwerkliche Fischerei und Aquakultur im ländlichen Raum

Weiterlesen Building back better: Eine Strategie für resilientere Ernährungssysteme

Weiterlesen "Wir müssen alle verfügbaren Ressourcen mobilisieren"

Weiterlesen Resiliente Kleinlandwirtschaft: Ein Schlüssel bei globalen Krisen

Weiterlesen Hype um Urban Gardening: Landwirte oder Hobbygärtner?

Weiterlesen Geschlechtergerechtigkeit: Eine Bedingung für Ernährungssicherheit

Weiterlesen Erfolgsmodell Hausgarten: Nahrung und Frauen Empowerment

Weiterlesen Globale Verantwortung: Ohne Hungerbekämpfung kein Fortschritt

Weiterlesen Das Corona-Virus trifft die Entwicklungsländer doppelt

Weiterlesen Erklärung der Ko-Vorsitzenden: GAFSP und die COVID-19-Pandemie

Weiterlesen So passen sich Entwicklungsländer besser an Dürren an

Weiterlesen Vorteil Vielfalt: Ideenreich gegen den Hunger und Armut

Weiterlesen Wie führt man eine Kampagne zu „Ernährungssystemen“ durch?

Weiterlesen Was erwarten Sie von diesem Pre-Summit, Herr Haddad?

Weiterlesen Biodiversität und Landwirtschaft - Rivalität oder eine neue Freundschaft?

Weiterlesen Herr Campari, wie schaffen wir nachhaltige Ernährungssysteme?

Weiterlesen 5 Fragen an Shenggen Fan: Wo sind die neuen Wege?

Weiterlesen Wie gelingt Welternährung in Zeiten der Klimaveränderung?

Weiterlesen Der Umbau des Ernährungssystems beginnt und endet mit Vielfalt

Weiterlesen Landrechte für eine sichere Lebensgrundlage: Mein Land ist mein Leben

Weiterlesen Ein Klima des Hungers: Wie die Klimakrise den Hunger befeuert

Weiterlesen Wie bekämpfen wir den Hunger in Zeiten der Klimakrise?

Weiterlesen Deutsche G7-Präsidentschaft – Mit aller Macht gegen den Hunger

Weiterlesen Ernährungssicherheit ist mehr als nur Produktionsmengen und hohe Erträge

Weiterlesen "Der Erhalt und die Rückgewinnung fruchtbarer Böden sind eine globale Aufgabe."

Weiterlesen Fünf Tipps zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung

Weiterlesen Was braucht es für einen echten Paradigmenwechsel der Ernährungssysteme?

Weiterlesen Nachhaltig, feministisch, sozialgerecht: Die neue Afrika-Strategie des BMZ

Weiterlesen Wie der Krieg gegen die Ukraine die globalen Getreidemärkte destabilisiert

Weiterlesen Die Schwarzmeer-Kornkammer in der Krise: Zahlen und Fakten

Weiterlesen Der Reissektor in Westafrika: Eine politische Herausforderung

Weiterlesen 5 Fragen an Jann Lay: Was macht Corona mit der Wirtschaft?

Weiterlesen Die Ziele der Transformation dürfen niemanden zurücklassen

Weiterlesen "Mehr vom Gleichen ist nicht genug - wir müssen umdenken"

Weiterlesen BMZ veröffentlicht Video zur Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme

Weiterlesen Agrarpreise und Ernährungssicherheit – eine komplexe Wechselwirkung

Weiterlesen Innovative Geberansätze und nachhaltige Finanzierung – Ein Rückblick zum UNFSS+2

Weiterlesen Was braucht es für eine langfristige Düngemittelstrategie?

Weiterlesen Was der Nahostkonflikt für die Kinder in Gaza bedeutet

Weiterlesen Wo kann internationale Zusammenarbeit in Gaza ansetzen, Frau Asseburg?

Weiterlesen Geschlechtergerechtigkeit – eine Voraussetzung für Resilienz

Weiterlesen „Der Klimawandel bringt die Menschen in der Region zusammen“

Weiterlesen Landwirtschaft ist mehr als Kultur oder Tradition

Weiterlesen Podcast: Den Hunger in der Welt gemeinsam bekämpfen

Weiterlesen Gemeinsam für mehr Ernährungssicherheit in Sambia

Weiterlesen Ein Rahmen für Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und globale Resilienz

Weiterlesen Das ungenutzte Potenzial der Proteindiversifizierung

Weiterlesen Afrikanische Union stellt Weichen für die Zukunft

Weiterlesen 10-Punkte-Plan für einen nachhaltigen Kakaosektor

Weiterlesen Angepasste Finanzdienstleistungen – ein Schlüssel zur Transformation

Weiterlesen Mit Informalität arbeiten: Gemeinschaftliche Lösungen finden, um den Hunger zu beenden

Weiterlesen Von Donald Trump zu Joe Biden: Eine neue US-Afrikapolitik?

Weiterlesen Gesundheit ist ohne gesunde Ernährung nicht möglich

Weiterlesen Planetare Gesundheit: Hinweise für eine Welt nach der Pandemie

Weiterlesen Innovationen für eine sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln

Weiterlesen Eine Welt ohne Hunger mit Hilfe der Digitalisierung?

Weiterlesen Wie kann die Privatwirtschaft Lebensmittelverschwendung verhindern?

Weiterlesen Vom Verlust zum sicheren Produkt - Innovationen aus Sambia

Weiterlesen Die Zukunft der Entwicklungspolitik: Das sagen die Bundestagsfraktionen

Weiterlesen Zusammenarbeit und wirksame Anreize für nachhaltige Landnutzung

Weiterlesen Gemeinsam für eine nachhaltige Entwicklung: Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

Weiterlesen Die Bedeutung von Wasser für eine nachhaltige ländliche Entwicklung

Weiterlesen Das UNFSS Stocktaking – Schatten und etwas Licht

Weiterlesen Think20 Policy Brief nimmt Agrarökologie in den Blick

Weiterlesen Bioökonomie: Bereit für einen gemeinsamen Start?

Weiterlesen Starke Teams: Sechs Kooperationen für faire Agrarlieferketten

Weiterlesen Herr Samimi, was macht der Umweltwandel mit Afrika?

Weiterlesen Können wir das Rennen gegen die Abholzung gewinnen?

Weiterlesen Von Berlin nach Yen Bai: 10.000 Bäume für Vietnam

Weiterlesen Der Norden trägt die Verantwortung, der Süden die Last

Weiterlesen Wieviel verschwenden wir tatsächlich, Herr McFeely?

Weiterlesen Noch neun Ernten bis 2030: Wie stellt sich das BMZ zukünftig auf?

Weiterlesen Stadt, Land, Meer: 6 Innovationen gegen den Klimawandel

Weiterlesen "Keine der drei Ampelparteien ist nahe am Pariser Abkommen."

Weiterlesen Investitionen in gesunde Böden: Fluch oder Segen?

Weiterlesen Neues Mindset für neue Agrarforschungs-Strategie

Weiterlesen Mehr Resilienz angesichts grenzübergreifender Bedrohungen

Weiterlesen Organischen Kohlenstoff im Boden fördern – durch traditionelle und innovative Praktiken

Weiterlesen Klima, Biodiversität und Ernährung sind untrennbar verbunden

Weiterlesen Aufbau klimaresistenter und gerechter Ernährungssysteme: Warum wir Agroökologie brauchen

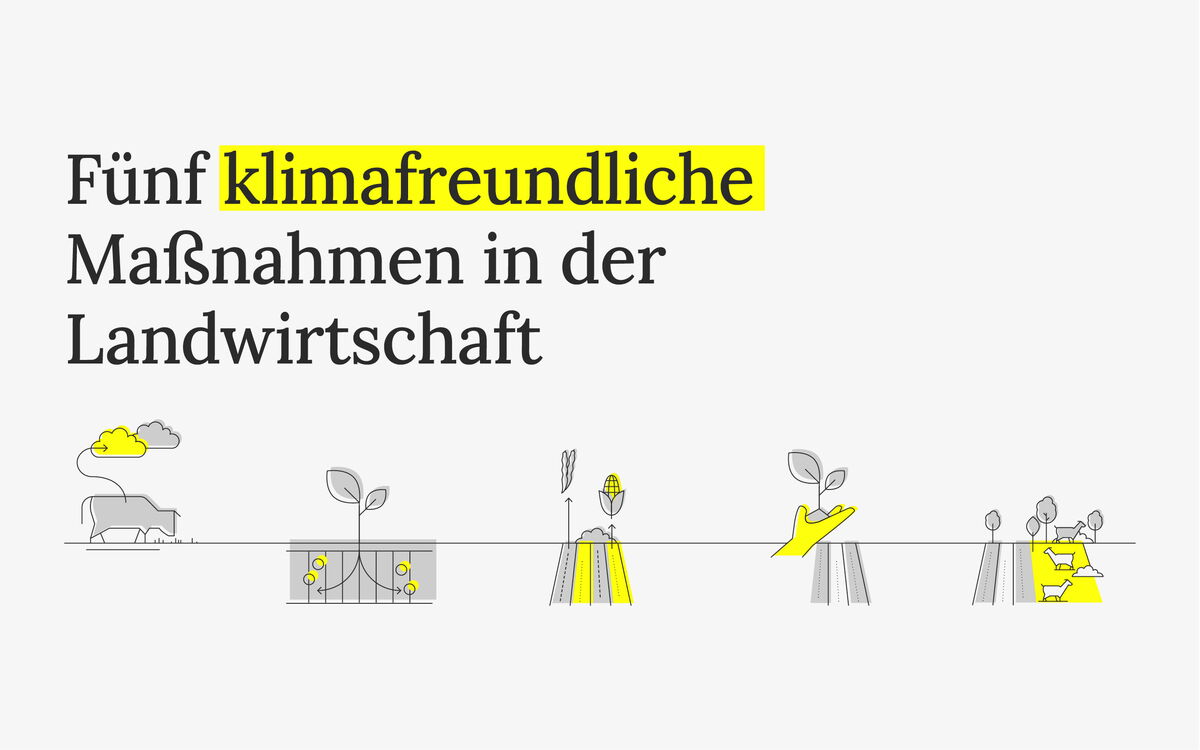

Weiterlesen Fünf klimafreundliche Maßnahmen in der Landwirtschaft

Weiterlesen Warum Biodiversität wichtig für Klimaschutz & Ernährung ist – und umgekehrt

Weiterlesen Wie hängen Transformation und Krisenintervention zusammen, Herr Dr. Frick?

Weiterlesen COP27: Agrar- und Ernährungssysteme im Fokus der Klimadiskussion

Weiterlesen G7 Sustainable Supply Chains Initiative: Von der Selbstverpflichtung zum Handeln

Weiterlesen Neues UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt

Weiterlesen Fairer Handel und Klimagerechtigkeit: Alles hängt zusammen

Weiterlesen CompensACTION will Landwirte und Landwirtinnen für Klimaleistungen belohnen

Weiterlesen Landwirt*innen profitieren vom Climate Smart Farming

Weiterlesen Vernetzte Lebensräume in Subsahara-Afrika – Leben zwischen Stadt und Land

Weiterlesen Exklusivvideo: Vier Fragen an Claudia Makadristo

Weiterlesen Wie viel Privatinvestition kann Landwirtschaft vertragen?

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Nutzungserfahrungen zu verbessern. Ihre Zustimmung ist freiwillig und kann auf der Seite "Datenschutz" jederzeit widerrufen werden.

Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.

Speichert die aktuelle PHP-Session.

Inhalte von Drittanbietern, wie z.B. YouTube, die Daten über die Nutzung erheben. Auf dieser Website eingebundene Inhalte von Drittanbietern werden Ihnen nur angezeigt, wenn Sie dem hier ausdrücklich zustimmen.

Wir verwenden die Analysesoftware Matomo, die anonymisierte Daten über die Nutzung und die Funktionalität der Website sammelt, um unsere Website und Ihr Nutzererlebnis immer weiter zu verbessern.