Newsletter-Anmeldung

Verpassen Sie nichts!

Wir versorgen Sie regelmäßig mit den wichtigsten Neuigkeiten, Artikeln, Themen, Projekten und Ideen für EINEWELT ohne Hunger.

Newsletter-Anmeldung

Verpassen Sie nichts!

Wir versorgen Sie regelmäßig mit den wichtigsten Neuigkeiten, Artikeln, Themen, Projekten und Ideen für EINEWELT ohne Hunger.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.

Das Hauptproblem ist eigentlich die extreme Ungerechtigkeit innerhalb der Ernährungssysteme.

Statt bei null könnte die Zahl der Menschen, die Hunger leiden, bis 2030 bei 840 Millionen liegen.

Weiterlesen „Eine sektorübergreifende Denkweise ist erforderlich“

Weiterlesen "Landwirtschaftliche Forschung löst den gordischen Knoten"

Weiterlesen GFFA 2021: Klima und Corona geraten beim Forum in den Fokus

Weiterlesen Das Gesicht der afrikanischen Landwirtschaft ist weiblich

Weiterlesen Globale Verantwortung: Ohne Hungerbekämpfung kein Fortschritt

Weiterlesen Innovationen für eine sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln

Weiterlesen Was läuft bei der Ernährung in Deutschland schief, Herr Plagge?

Weiterlesen Wieviel verschwenden wir tatsächlich, Herr McFeely?

Weiterlesen Wie gelingt Welternährung in Zeiten der Klimaveränderung?

Weiterlesen Noch neun Ernten bis 2030: Wie stellt sich das BMZ zukünftig auf?

Weiterlesen Zusammenarbeit und wirksame Anreize für nachhaltige Landnutzung

Weiterlesen Was muss sich für Afrikas Jugend ändern, Kah Walla?

Weiterlesen Organischen Kohlenstoff im Boden fördern – durch traditionelle und innovative Praktiken

Weiterlesen Krisensicherheit für unsere Nahrungsmittelsysteme: Was getan werden muss

Weiterlesen Neues UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt

Weiterlesen Wie ein Wandel der Ernährungssysteme gesteuert werden kann

Weiterlesen Nachhaltig, feministisch, sozialgerecht: Die neue Afrika-Strategie des BMZ

Weiterlesen Neue Gesetzesinitiativen für entwaldungsfreie Lieferketten als Wendepunkt

Weiterlesen Wie der Krieg gegen die Ukraine die globalen Getreidemärkte destabilisiert

Weiterlesen Streitgespräch: Brauchen Lieferketten Haftungsregeln?

Weiterlesen 5 Fragen an Jann Lay: Was macht Corona mit der Wirtschaft?

Weiterlesen Helfen Einfuhrbeschränkungen wirklich der armen Bevölkerung in Westafrika?

Weiterlesen Die Ziele der Transformation dürfen niemanden zurücklassen

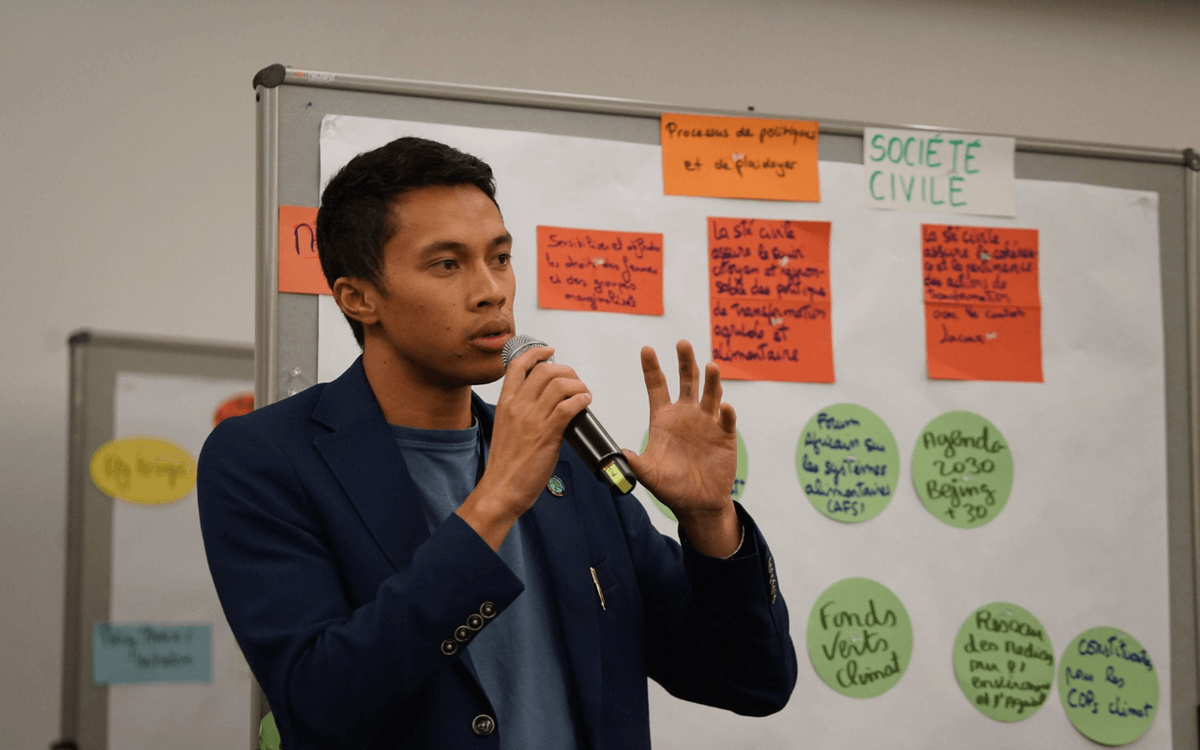

Weiterlesen Bäuerliche Organisationen möchten in die Gestaltung der Agrarpolitik einbezogen werden

Weiterlesen "Mehr vom Gleichen ist nicht genug - wir müssen umdenken"

Weiterlesen Vom Feld in den Fanshop: Wie man einen Topf größer macht

Weiterlesen BMZ veröffentlicht Video zur Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme

Weiterlesen Was braucht es für eine langfristige Düngemittelstrategie?

Weiterlesen Think20 Policy Brief nimmt Agrarökologie in den Blick

Weiterlesen Reform der Agrarpolitik für eine nachhaltige Transformation

Weiterlesen Nachhaltige & resiliente Agrar- und Ernährungssysteme – Wir sind auf dem Weg!

Weiterlesen Afrikanische Union stellt Weichen für die Zukunft

Weiterlesen 10-Punkte-Plan für einen nachhaltigen Kakaosektor

Weiterlesen „Wir sind nicht einmal bei der Hälfte der Strecke angelangt“

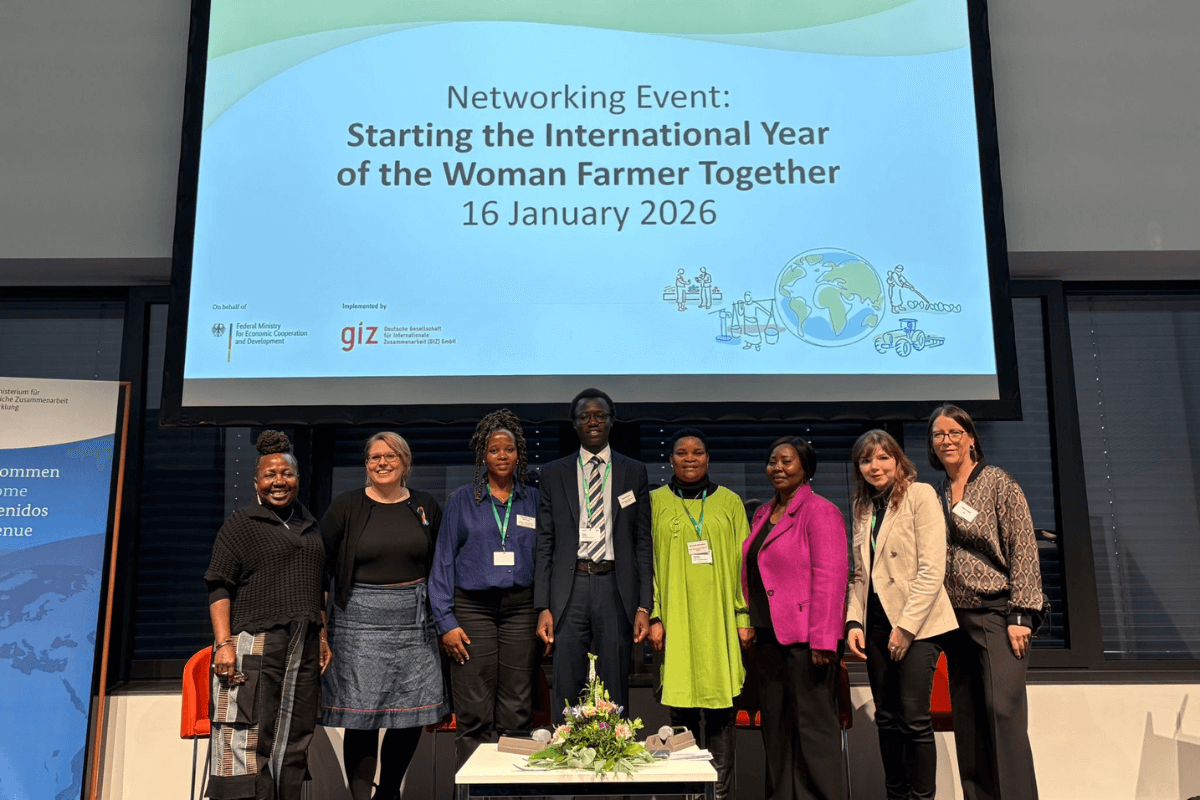

Weiterlesen Female Leadership – ein Hebel zur Transformation

Weiterlesen BIOFACH als Game Changer für Bio-Produzent*innen

Weiterlesen Gender-transformative Ansätze: Potenziale aller fördern

Weiterlesen Angepasste Finanzdienstleistungen – ein Schlüssel zur Transformation

Weiterlesen Ernährung im Zentrum inklusiver Entwicklung – Team Europe beim N4G 2025

Weiterlesen „Wir haben hohe Erwartungen an die Kampala-Erklärung”

Weiterlesen Finanzierung von Agrar- und Ernährungssystemen für Menschen, Planet und Wohlstand

Weiterlesen Gebündeltes Wissen – Das Kompendium der Grünen Innovationszentren

Weiterlesen "Der Agrarsektor bietet Raum für Möglichkeiten und Unternehmertum"

Weiterlesen Eine politische Chance zur Überwindung struktureller Hürden für Bäuerinnen

Weiterlesen Warum es bei Nahrung um Macht geht – nicht bloß um Lieferketten

Weiterlesen Landrechte, Gender und Bodenfruchtbarkeit in Benin

Weiterlesen Herr Samimi, was macht der Umweltwandel mit Afrika?

Weiterlesen Climate Adaptation Summit 2021: „Wir können es besser machen“

Weiterlesen „Wir müssen uns auf das Unvorhergesehene vorbereiten“

Weiterlesen "Wir müssen alle verfügbaren Ressourcen mobilisieren"

Weiterlesen Resiliente Kleinlandwirtschaft: Ein Schlüssel bei globalen Krisen

Weiterlesen Können wir das Rennen gegen die Abholzung gewinnen?

Weiterlesen Geschlechtergerechtigkeit: Eine Bedingung für Ernährungssicherheit

Weiterlesen Von Berlin nach Yen Bai: 10.000 Bäume für Vietnam

Weiterlesen Planetare Gesundheit: Hinweise für eine Welt nach der Pandemie

Weiterlesen So passen sich Entwicklungsländer besser an Dürren an

Weiterlesen Vorteil Vielfalt: Ideenreich gegen den Hunger und Armut

Weiterlesen Der Norden trägt die Verantwortung, der Süden die Last

Weiterlesen Stadt, Land, Meer: 6 Innovationen gegen den Klimawandel

Weiterlesen Ein Klima des Hungers: Wie die Klimakrise den Hunger befeuert

Weiterlesen "Keine der drei Ampelparteien ist nahe am Pariser Abkommen."

Weiterlesen Wie bekämpfen wir den Hunger in Zeiten der Klimakrise?

Weiterlesen Die Zukunft der Entwicklungspolitik: Das sagen die Bundestagsfraktionen

Weiterlesen Investitionen in gesunde Böden: Fluch oder Segen?

Weiterlesen Neues Mindset für neue Agrarforschungs-Strategie

Weiterlesen Mehr Resilienz angesichts grenzübergreifender Bedrohungen

Weiterlesen Klima, Biodiversität und Ernährung sind untrennbar verbunden

Weiterlesen Aufbau klimaresistenter und gerechter Ernährungssysteme: Warum wir Agroökologie brauchen

Weiterlesen Fünf klimafreundliche Maßnahmen in der Landwirtschaft

Weiterlesen Warum Biodiversität wichtig für Klimaschutz & Ernährung ist – und umgekehrt

Weiterlesen Wie hängen Transformation und Krisenintervention zusammen, Herr Dr. Frick?

Weiterlesen COP27: Agrar- und Ernährungssysteme im Fokus der Klimadiskussion

Weiterlesen G7 Sustainable Supply Chains Initiative: Von der Selbstverpflichtung zum Handeln

Weiterlesen Fairer Handel und Klimagerechtigkeit: Alles hängt zusammen

Weiterlesen CompensACTION will Landwirte und Landwirtinnen für Klimaleistungen belohnen

Weiterlesen Landwirt*innen profitieren vom Climate Smart Farming

Weiterlesen „Der Klimawandel bringt die Menschen in der Region zusammen“

Weiterlesen Bioökonomie: Bereit für einen gemeinsamen Start?

Weiterlesen Die Lage der Ernährungssicherheit in Kapstadt und St. Helena Bay

Weiterlesen Building back better: Eine Strategie für resilientere Ernährungssysteme

Weiterlesen One Health – Was wir aus der Corona-Krise lernen

Weiterlesen Schulmahlzeiten: Eine Chance für Geschlechtergerechtigkeit

Weiterlesen Erfolgsmodell Hausgarten: Nahrung und Frauen Empowerment

Weiterlesen Gesundheit ist ohne gesunde Ernährung nicht möglich

Weiterlesen Wie kann die Privatwirtschaft Lebensmittelverschwendung verhindern?

Weiterlesen Vom Verlust zum sicheren Produkt - Innovationen aus Sambia

Weiterlesen Der Umbau des Ernährungssystems beginnt und endet mit Vielfalt

Weiterlesen Agrarpreise und Ernährungssicherheit – eine komplexe Wechselwirkung

Weiterlesen Geschlechtergerechtigkeit – eine Voraussetzung für Resilienz

Weiterlesen Hype um Urban Gardening: Landwirte oder Hobbygärtner?

Weiterlesen Von Donald Trump zu Joe Biden: Eine neue US-Afrikapolitik?

Weiterlesen Wie führt man eine Kampagne zu „Ernährungssystemen“ durch?

Weiterlesen Fünf Tipps zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung

Weiterlesen Biscate in Mosambik: Eine digitale Lösung bringt informellen Arbeitern mehr Jobs

Weiterlesen Aufbruch in die Zukunft: Wie Jugendorganisationen den Wandel antreiben

Weiterlesen Podcast: Den Hunger in der Welt gemeinsam bekämpfen

Weiterlesen „Die Corona-Pandemie erhöht Gewalt gegen Frauen“

Weiterlesen Schranken wegen der Pandemie: Antworten der Kleinbauern

Weiterlesen Vernetzte Lebensräume in Subsahara-Afrika – Leben zwischen Stadt und Land

Weiterlesen Exklusivvideo: Vier Fragen an Claudia Makadristo

Weiterlesen Wie viel Privatinvestition kann Landwirtschaft vertragen?

Weiterlesen „Vielfalt ist das Grundprinzip, das es zu nutzen gilt“

Weiterlesen Corona und die steigenden Lebensmittelpreise: Was passiert wirklich?

Weiterlesen Der Reissektor in Westafrika: Eine politische Herausforderung

Weiterlesen “Corona entlarvt die Schwächen unserer Ernährungssysteme”

Weiterlesen Feministische Entwicklungspolitik – ein Neuanfang?

Weiterlesen Die Schwarzmeer-Kornkammer in der Krise: Zahlen und Fakten

Weiterlesen Was der Nahostkonflikt für die Kinder in Gaza bedeutet

Weiterlesen Wo kann internationale Zusammenarbeit in Gaza ansetzen, Frau Asseburg?

Weiterlesen Frau Rudloff, was bringt ein Lieferkettengesetz?

Weiterlesen Wie eine gerechtere EU-Handelsagenda möglich ist

Weiterlesen Bio-Zertifizierung als Chance für Entwicklungs- und Schwellenländer

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Nutzungserfahrungen zu verbessern. Ihre Zustimmung ist freiwillig und kann auf der Seite "Datenschutz" jederzeit widerrufen werden.

Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.

Speichert die aktuelle PHP-Session.

Inhalte von Drittanbietern, wie z.B. YouTube, die Daten über die Nutzung erheben. Auf dieser Website eingebundene Inhalte von Drittanbietern werden Ihnen nur angezeigt, wenn Sie dem hier ausdrücklich zustimmen.

Wir verwenden die Analysesoftware Matomo, die anonymisierte Daten über die Nutzung und die Funktionalität der Website sammelt, um unsere Website und Ihr Nutzererlebnis immer weiter zu verbessern.